Significativo texto de Pierangelo Sequeri sobre la figura de San Pablo VI.

Sobre el autor: Teólogo (miembro de la Comisión Teológica Internacional), Presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Cuando dió esta conferencia era Presidente de la Facultad Teológica del Norte de Italia (sede Milán).

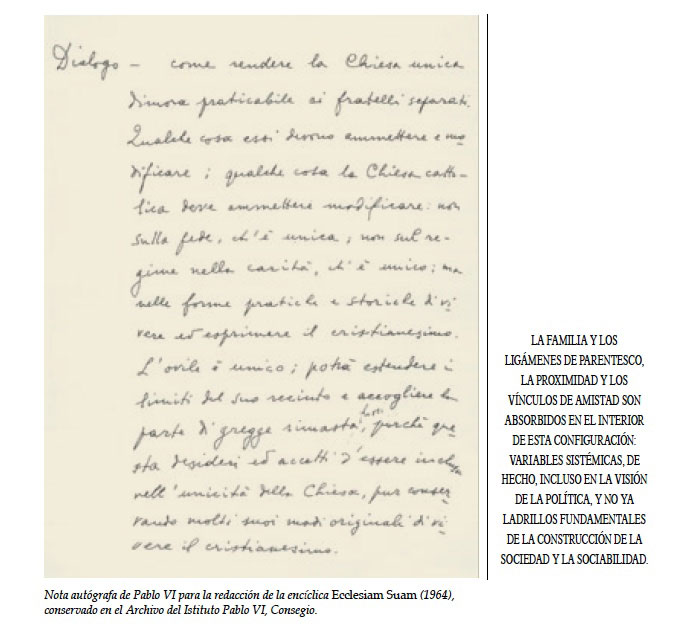

En una entrevista reciente se ha afirmado, en mi opinión con justa razón, que “la Doctrina Social de la Iglesia debe a Pablo VI más de lo que se piensa” [1]. Es posible explicitar (o completar si se prefiere) esta afirmación con una constatación vinculada con el estudio del pensamiento de Pablo VI en esta perspectiva: no se puede ciertamente decir que la condición actual de la literatura científica sea generosa en profundizaciones. No pretendo llenar la laguna, si ha de considerarse como tal. En este aporte, de cuyo encargo estoy agradecido al Instituto Pablo VI de Brescia [2], me propongo un doble objetivo. El primero es la revisión de algunos aspectos del magisterio montiniano, en los cuales se refleja la aguda percepción del nuevo escenario que es preciso enfocar atentamente cuando se razona sobre la relación entre la misión de la Iglesia (“experta en humanidad”) y el espesor de la forma social típica de la modernidad (la colectividad urbana).

El segundo es la identificación de un punto neurálgico de aplicación del esfuerzo encaminado a la fermentación de las condiciones de una conexión fructífera entre el anuncio evangélico y el nuevo humanismo planetario (la fórmula es especialmente grata para Pablo VI) que se va constituyendo. Para ilustrar algunos rasgos hasta ahora estimulantes del magisterio de Pablo VI al respecto, opto por mantener en primer plano el cotejo con la Carta Apostólica Octogesima adveniens (14 de mayo de 1971), que en mi opinión ofrece sobre el punto las evidencias más inmediatas y específicas.

La noción de “ligamen social”: marco de referencia

El tema unitario subyacente en esta exploración, como lo indica el título, es el “ligamen social”. Se trata de un tema cuya relevancia actual no es necesario resaltar. Al mismo tiempo, para quienes conocen la materia, no escapa el hecho de que este argumento es actualmente el punto de convergencia de numerosos análisis y profundizaciones por parte de la filosofía reciente. El motivo de esta nueva concentración en los aspectos fundamentales –en la noción misma– del ligamen social refleja el alcance de su crisis actual. La crisis –se puede decir– es denunciada universalmente, si bien el diagnóstico y las correspondientes evaluaciones se expresan en numerosas líneas de interpretación contrapuestas. La tendencia a la disolución de todos los vínculos, concebida como principio mismo de la libertad individual, así como el debilitamiento de la esfera política, con marcado agotamiento del concepto de bien común, constituyen hoy las evidencias comúnmente señaladas como configuración de una profunda transformación en curso. La Iglesia Católica es interpelada directamente por este fenómeno. La forma comunitaria del cristianismo no es puramente un marco institucional o un subsidio instrumental de su misión. Ésta constituye su naturaleza: concierne intrínsecamente al contenido de su testimonio y al objetivo de su misión. El obsequio fraternal del ágape de Dios entre los hombres forma parte del misterio central de la revelación cristiana: es la figura correspondiente y la señal eficaz de su sentido último, que en la historia anticipa su gracia visible precisamente mediante la Iglesia.

En esta clave, dicha señal no puede no proponerse también como iluminación y soporte para el ligamen social entre los seres humanos. La forma cristiana, luego, en su específica dimensión religiosa, lo lleva continuamente más allá de su natural medida de sentido y sus problemáticas esperas de cumplimiento. Por consiguiente, y recíprocamente, las mutaciones que intervienen en relación con la conciencia y el orden histórico de ese vínculo interpelan directamente a la Iglesia, al margen de todo mero tacticismo, en cuanto a su capacidad de descifrar las señales de los tiempos y realizar su mandato de testimonio. La ilustración y el soporte de semejante tarea, que sigue siendo enteramente nuestra, inspiró ciertamente el magisterio eclesial de Montini, con especial implicancia en la expresión pública de su ministerio petrino. Pablo VI intuye, con especial visión de largo plazo, que el elemento crucial del nuevo horizonte social ya no consiste simplemente en el “clásico conflicto entre capital y trabajo”, que fuera el punto de ingreso en la novedad de la época en el memorable texto de la encíclica Rerum Novarum. El aspecto central ha llegado a ser, en el ínterin, el “conflicto entre la nueva realidad económico-social y política, producto del progreso industrial-tecnológico, y la capacidad cultural y moral del hombre para dominarla: sin refugiarse en lo sucesivo en ilusiones y evasiones” (Sergio Zaninelli).

La tecnocracia contemporánea: ambivalencia humanista

La Octogesima adveniens enfoca explícitamente el carácter sistémico de la transformación social en curso, procediendo a partir de la misma a explicitar las consiguientes mutaciones antropológicas. La novedad cultural que se va afirmando en nuestra época, como ya todos lo perciben, consiste en el dominio global del modelo tecnocrático del progreso y la governance, legitimado por parámetros de eficacia inversamente proporcionales a la calidad espiritual de las relaciones [3]. La nueva sociedad tecnocrática, que se ha instalado en el espacio de superposición entre el llamado debilitamiento de las ideologías y el desarrollo del capitalismo financiero, ha dado un carácter sistémico a esta singularidad: de hecho la cultiva como un valor ético. Es preciso captar debidamente el punto. Esta ambivalencia del nuevo espíritu del capitalismo no es dialéctica, y más bien ha sustituido a la dialéctica en el bien y el mal. La historia ha demostrado, bastante más allá de los defectos ya reconocidos de las respectivas teorías, que tanto el automatismo humanista de la revolución marxista (que la implosión del sistema capitalista habría generado dialécticamente) como el automatismo del mercado liberal (que regeneraría automáticamente su compensación humanista y su equilibrio social) son desmentidos en la realidad [4]. Naturalmente, en ambos frentes resiste el fundamentalismo de los elementos irreductibles, pero éstos ya han sido superados por la historia. La ambivalencia contemporánea del progreso tecnocrático, tan rico en devastaciones del hombre y la naturaleza, se manifiesta como el efecto de un movimiento cultural preciso: la tecnocracia se acredita –incluso moralmente– como racionalidad eficaz de los medios, formalmente ajena a la razón de los fines, expulsados de la historia colectiva y entregados nuevamente a la libertad de los individuos. Puede por consiguiente hacer valer su ambivalencia, en el plano de la destinación ética y social de los medios, como una cualidad universalmente apreciable: ajena a las ideologías, se puede disfrutar más allá de las creencias, siendo ventajosa para todos sin cargas de sectarismo político. Puede llegar incluso a simular la inocencia moral y política, proponiéndose como modelo progresivo de conocimiento neutro y auxiliador humanismo. De este modo se favorecen el ocultamiento y la eliminación de sus daños colaterales.

Semejante ambivalencia es sin embargo fruto de una abstracción retórica (en muchos aspectos interesada). En la realidad, ésta tiende irresistiblemente a eliminar la condición humana en la utilización de los instrumentos que el desarrollo tecnológico proporciona [5].

“No basta aumentar la riqueza común para que sea repartida equitativamente. No basta promover la técnica para que la tierra sea humanamente más habitable. Los errores de los que han ido por delante deben advertir a los que están en vía de desarrollo de cuáles son los peligros que hay que evitar en este terreno. La tecnocracia del mañana puede engendrar males no menos temibles que los del liberalismo de ayer. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir. El hombre no es verdaderamente hombre, más que en la medida en que, dueño de sus acciones y juez de su valor, se hace él mismo autor de su progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su Creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias” (n. 34). Y luego, un poco más adelante:

“Rico o pobre, cada país posee una civilización, recibida de sus mayores: instituciones exigidas por la vida terrena y manifestaciones superiores artísticas, intelectuales y religiosas de la vida del espíritu. Mientras que contengan verdaderos valores humanos, sería un grave error sacrificarlas a aquellas otras. Un pueblo que lo permitiera perdería con ello lo mejor de sí mismo y sacrificaría para vivir sus razones de vivir. La enseñanza de Cristo vale también para los pueblos: ‘¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?’” (Populorum progressio, 1967, n 40).

El pensamiento único de la igualdad: aislamiento

En segundo lugar, la ambivalencia de la sociedad contemporánea se realiza en el establecimiento de una ideología de la igualdad que proporciona una paradojal justificación al perfecto desinterés por el ligamen social, sobre todo donde ésta se conjuga retóricamente con la ilusión de una mayor libertad y dignidad del individuo, reconocido en su igualdad, pero abandonado a su aislamiento.

“Al mismo tiempo que el progreso científico y técnico continúa transformando el marco territorial de la humanidad, sus modos de conocimiento, de trabajo, de consumo y de relaciones, se manifiesta siempre en estos contextos nuevos una doble aspiración más viva a medida que se desarrolla su información y su educación: aspiración a la igualdad, aspiración a la participación [...] Efectivamente, los derechos humanos permanecen todavía con frecuencia desconocidos, si no burlados, o su observancia es puramente formal. En muchos casos, la legislación va atrasada respecto a las situaciones reales. Siendo necesaria, es todavía insuficiente para establecer verdaderas relaciones de justicia e igualdad. El Evangelio, al enseñarnos la caridad, nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situación particular en la sociedad: los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás. Efectivamente, si más allá de las reglas jurídicas falta un sentido más profundo de respeto y de servicio al prójimo, incluso la igualdad ante la ley podrá servir de coartada a discriminaciones flagrantes, a explotaciones constantes, a un engaño efectivo. Sin una educación renovada de la solidaridad, la afirmación excesiva de la igualdad puede dar lugar a un individualismo donde cada cual reivindique sus derechos sin querer hacerse responsable del bien común”. (Octogesima adveniens, nn 22-23)

Los lados débiles del aggiornamento de las ideologías se captan más fácilmente examinando los “sistemas concretos” en los cuales procuran realizarse [6]. En un pasaje muy específico (y lingüísticamente creativo) de la Octogesima adveniens, se formulan con claridad (y audacia, si se considera el contexto cultural de la época) las imágenes –sumamente vigentes– de estas versiones aggiornate.

“Socialismo burocrático, capitalismo tecnocrático, democracia autoritaria, manifiestan la dificultad de resolver el gran problema humano de vivir todos juntos en la justicia y en la igualdad. En efecto, ¿cómo podrían escapar al materialismo, al egoísmo o a las presiones que fatalmente los acompañan?”. La lectura de este pasaje es particularmente emocionante si se considera que un género tal de formulación, la correlación que se le asocia, la indicación del fin que tienen en común, pertenece a un horizonte conceptual típicamente contemporáneo, en algún modo habitual al inicio de la década de los ’70. El Papa Montini prosigue indicando el dinamismo de la fe cristiana que “triunfa sobre los estrechos cálculos del egoísmo”, compromete al cristiano en la construcción de una ciudad humana, pacífica, justa y fraterna “[...] la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo” [7].

En el curso de esta vitalidad del ligamen social, cuyo sentido histórico y escatológico está inscrito significativamente en la figura socialafectiva de la “familia humana”, llega a definirse naturalmente el significado de la acción política.

El poder político, “vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social”, debe tener “como objetivo la realización del bien común”. Pero a esta regla suprema de la vida común que es la política no debe concederse una invasión total en la vida del hombre; le corresponde un elevado compromiso de regulación coherente de la esfera económica y técnica, pero en ningún caso en términos de un carácter absoluto al margen de toda limitación. Eso constituiría “un peligro grave”. Por otra parte, ella representa, precisamente en la forma de constitución y ejercicio democrático del poder, un eficaz contrapeso a la invasión del dominio económico y tecnocrático en el cuerpo social.

Pablo VI tiene perfecta conciencia del hecho de que la búsqueda del modelo democrático adecuado para garantizar la calidad del ligamen social mediante el ejercicio del poder político es objeto de debate. Este debate, lejos de haber terminado, es en la actualidad más candente que nunca. De esta manera resulta en realidad ser aún mayor la utilidad de basarse en su marco de referencia, con una visión de largo plazo del proceso en curso. La precisión del aparato de categorías empleado por Pablo VI indudablemente se anticipa al lenguaje más habitual de la predicación eclesiástica.

El nuevo escenario del ligamen social: urbanismo

Son esencialmente dos los aspectos de verificación al examinar las mejores aproximaciones teóricas a un modelo de institución política que resulte beneficioso para la edificación del ligamen social. Constituyen también aspectos de un compromiso prioritario, a raíz de su valor estratégico, en términos de eficaz enfoque general. El primero es el fenómeno de la urbanización contemporánea, que el Papa señala como elemento de prueba estratégico para la configuración contemporánea de la institución colectiva.

El segundo es el distanciamiento creciente entre la educación de la condición espiritual y el adiestramiento de las actitudes técnicas, que orienta en gran medida las rutinas académicas y administrativas de la formación. Quiero detenerme de manera más analítica en estos aspectos, en la última parte de esta exposición. En el planteamiento de la Octogesima adveniens, la ilustración del fenómeno moderno del urbanismo inaugura significativamente un sintético dossier sobre los “nuevos problemas sociales”. El urbanismo de hecho se trata aquí como el ícono emblemático y el punto de máxima evidencia de una transformación irreversible del ligamen social.

Los rasgos de concreción de las descripciones deben ser actualizados, naturalmente. Y sin embargo parece claro el hecho de que Pablo VI considera la ciudad moderna como la mise en abîme de la forma social predominante, en vertiginosa transformación. No puedo evitar advertir que la perspectiva teológica y cristiana más común, de acuerdo con mi percepción, considera todavía la forma social contemporánea de manera relativamente indiferenciada en relación con las evidencias específicas de su modelo urbano. Bastaría observar que las nociones de colectividad y multitud, actualmente categorías claves para identificar el ícono sociológico (ya no ideológico) de la esfera pública, manifiestan con evidencia la figura específicamente urbana del ligamen social. Al margen de la cultura contemporánea de la “ciudad”, es decir, prescindiendo de su perfecta adhesión al modelo social de la globalización, parecen ser nociones genéricas, como si fueran descripciones de una realidad social que prescinde de la “sociedad” organizada. Por el contrario, en el marco de la transformación contemporánea, asumen un énfasis sistémico específico, resultando perfectamente expresivas de la nueva organización social. Los conceptos de multitud y colectividad, extremos dialécticos del fenómeno de la civilización (urbana) de masas, tienen una línea de continuidad estructural, que vincula directamente la organización funcional de la polis con la configuración virtual de la koinonia humana, individualizada indistintamente como público del mercado o como community de la red. La familia y los ligámenes de parentesco, la proximidad y los vínculos de amistad son absorbidos en el interior de esta configuración: variables sistémicas, de hecho, incluso en la visión de la política, y no ya ladrillos fundamentales de la construcción de la sociedad y la sociabilidad.

Aquí estamos también más allá de Rousseau y Hobbes, con todas sus derivaciones (y derivas) sucesivas. El pacto social de protección de los individuos y el vínculo formal de la voluntad general, así como la coalición reguladora de la violencia compensada por la ventaja del goce, son viejos conjuntos de instrumentos iluministas, retóricamente indicadores de modelos mentales que parecen útiles para gobernar la complejidad contemporánea, pero constituyen instrumentos riesgosos para la descripción de la realidad del ligamen social contemporáneo del cual procede la elaboración de políticas idóneas para su governance coherente.

El Papa Montini parece tener perfecta conciencia de la novedad que impone la nueva representación sistémica de lo colectivo, muy alejada de sus antiguos aspectos ideológicos correlativos (los íconos de las masas obreras, de las multitudes totalitarias). Y comprende lúcidamente el hecho de que ésta requiere ser considerada con una mirada nueva y nuevos instrumentos conceptuales, también desde el punto de vista de la Iglesia. Pablo VI pone en evidencia la relación constitutiva de esta nueva imagen del hecho social, con el poder tecnológico nacido del desarrollo industrial y con la capacidad organizativa de las masas (el correspondiente elemento burocrático-político de la producción de bienes, destinado a la producción de ciudadanos-consumidores). La civilización urbana se ha convertido así en un gran desafío para “la sabiduría del hombre”: realizar o incluso solamente resguardar la condición humana en semejante marco constituye una empresa límite. La vida urbana, de hecho, por otra parte, “trastorna los modos de vida y las estructuras habituales de la existencia: la familiar, la vecindad, el marco mismo de la comunidad cristiana. La humanidad experimenta una nueva soledad, no ya de cara a una naturaleza hostil que le ha costado siglos dominar, sino en medio de una muchedumbre anónima que le rodea y dentro de la cual se siente como extraña. Etapa sin duda irreversible en el desarrollo de las sociedades humanas, la urbanización plantea a hombres y mujeres difíciles problemas: ¿cómo frenar su crecimiento, regular su organización, suscitar el entusiasmo ciudadano por el bien de todos?” [8].

Por consiguiente, la tarea básica está centrada con precisión en el objeto [9]. Advertimos con gratitud y admiración la tensión del discurso sobre la doctrina social, que se centra con precisión en este focus, mucho más allá del énfasis de un llamado genérico de carácter personalista y comunitario, que se limita a proyectar nominalmente la luz de los fundamentos sobre la realidad de los procesos actuales sin considerar su evolución [10]. Yendo mucho más allá de la representación genérica del ligamen social como un ordenado rassemblement de individuos libres e iguales en torno a problemas y objetivos comunes, el Papa Pablo VI muestra cómo ha percibido con convicción toda la novedad del fenómeno. Las características de la identificación personal y consciente en el mundo globalizado se abren camino dentro del carácter penetrante y envolvente de la multitud, y en ésta proceden contextualmente a la experiencia de la diversidad cualitativa del ligamen social.

La topología de lo moderno: multitud y ligámenes

Haciendo un detenido análisis, Pablo VI intuye también con lucidez que el ordenamiento político, jurídico –y también ético– de este proceso está en estrecha relación con la topología de la aglomeración urbana. El pensamiento de una ética pública es condenado por este motivo a lo abstracto […] y al vaciamiento en el momento mismo en que se imagina preconstituido sobre la base del modelo del sujeto humano, como actor social racional de sí mismo, descrito de acuerdo con la tipología (actualizada) del individuo político de la tradición iluminista-burguesa.

“Construir la ciudad lugar de existencia de las personas y de sus extensas comunidades, crear nuevos modos de proximidad y de relaciones, percibir una aplicación original de la justicia social, tomar a cargo este futuro colectivo que se anuncia difícil, es una tarea en la cual deben participar los cristianos. A estos seres humanos amontonados en una promiscuidad urbana que se hace intolerable, hay que darles un mensaje de esperanza por medio de la fraternidad vivida y de la justicia concreta. Los cristianos, conscientes de esta responsabilidad nueva, no deben perder el ánimo en la inmensidad amorfa de la ciudad, sino que deben acordarse de Jonás, quien por mucho tiempo recorre Nínive, la gran ciudad para anunciar en ella la Buena Nueva de la misericordia divina, sostenido en su debilidad por la sola fuerza de la palabra de Dios todopoderoso. En la Biblia, la ciudad es frecuentemente, en efecto, el lugar del pecado y del orgullo; orgullo del ser humano que se siente suficientemente seguro para construir su vida sin Dios y también para afirmar su poder contra Dios. Pero existe también Jerusalén, la ciudad santa, el lugar de encuentro con Dios, la promesa de la ciudad que viene de lo alto” [11].

La forma-de-Iglesia, en semejante marco, por sí misma constituye un operador de su humanismo por cuanto incluye el anuncio de la fe destinado a iluminarlo e incluso a trascenderlo a partir de la interioridad de la historia.

“Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad [...] la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos” [12].

La ambivalencia de la multitud urbana configura oportunidades y riesgos para la calidad del ligamen social. Es necesario atravesarlos y además alterarlos cuando sea preciso.

“Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad” [13].

En la línea de esta reflexión sobre el carácter indiscutiblemente participativo en la aventura humana de las nuevas multitudes urbanas (modelo ya “planetario” como advierte a menudo Pablo VI), se plantea también el tema de la forma emblemática de esta inserción del fermento evangélico en la “nueva” masa. No sólo el mensaje debe tener esta orientación (es decir, residir en el humanismo planetario de las nuevas masas urbanas y trascenderlo). También la forma-de-Iglesia debe en cierto modo visualizar su condición de causa y al mismo tiempo efecto de la conciliación entre el rescate del ligamen social y la destinación escatológica del ágape de Dios, que es gracia de comunión. Es éste, más allá de una perjudicial interpretación idealista y romántica, el sentido profundo del ícono de Pablo VI: el cristianismo trabaja, dentro de los conflictos y los desgarros de la historia, por una “civilización del amor”. En este aspecto, el magisterio de Pablo VI, muy generoso en su examen de todas las posibilidades, muestra también la justa cautela de quienes perciben la carencia de una síntesis cultural cristiana eficaz y persuasiva. El Papa recuerda los niveles específicos de operatividad a disposición del cristianismo histórico en el momento presente: la Iglesia local, la parroquia, los grupos, las organizaciones, las comunidades básicas. En su descripción, se identifican proporcionalmente la dignidad, los motivos y las oportunidades de cada figura; pero también se comprueba puntualmente la necesidad de un discernimiento en mayor profundidad, para evitar las contradicciones que pueden surgir de la mera imposición política y social de la forma cristiana de testimonio, sobre todo en cuanto a la relación entre lo particular y lo universal de la Iglesia.

Por lo demás, el problema de una forma emblemática del ser Iglesia, en el espacio geográfico y político, social y cultural de la multitud contemporánea, llega hasta nosotros sin resolverse. El problema es serio y todavía no hay soluciones maduras: desde la arquitectura del edificio-iglesia (subestimada y sin embargo crucial) hasta la redefinición teológica y pastoral del concepto de comunidad local. En un contexto totalmente fluidificado, como el nuestro, al interior del cual el coágulo territorial es a menudo homólogo con el conjunto de escombros de una parte de la masa que fue expulsada de la linfa de sus escurrimientos y sus circulaciones vitales (la “periferia” de la gran “ciudad”, en sentido material y simbólico), la diferenciación cultural y pastoral de la acción de la Iglesia debe ser debidamente diseñada, con una consciente aplicación de las características y el compromiso de las propias instalaciones.

Resulta aún más interesante y reveladora, en esta perspectiva, la afligida insistencia de Pablo VI sobre el problema educativo, en el sentido estructural, que atañe directamente a la condición del ligamen social, con el cual están conectadas todas las otras formas de sociabilidad. Precisamente a este perfil quisiera dedicar las reflexiones finales de esta simple relectura del magisterio montiniano.

Habitus técnico y calidad espiritual: es posible

El tema surge con especial evidencia en la encíclica Populorum progressio. Deseo partir de la cita de un perfil del tema, que puede parecer muy específico y sin embargo constituye la esencia del planteamiento de la perspectiva a la cual el Papa Montini reconoce –en toda su biografía cultural y espiritual– una indiscutible prioridad y un carácter epocalmente resolutivo.

“Si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos, cada vez en mayor número, para este mismo desarrollo se exige más todavía pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valores superiores del amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación” [14].

El Papa se refiere al cambio de rumbo que debe caracterizar a la orientación cultural de los mediadores del progreso, de quienes edifican la ciudad. En este momento, los “técnicos” son la clase “sacerdotal” elegida unánimemente por la cultura secular para esta mediación. “No basta promover la técnica –advierte el Papa– para que la tierra llegue a ser un lugar más humano donde residir”. La cara del colonialismo clásico fue la explotación técnica de los recursos, con la cobertura instrumental de una religión convencional. Ahora, el reverso es el adiestramiento de las capacidades técnicas, que requiere como condición –implícita o también explícita– tomar aséptica distancia profesional de toda religión, de toda espiritualidad, de toda comunicación y comunión ética. No se sabe realmente cuál de los dos lados del colonialismo de las conciencias es el más devastador. La avidez y la avaricia, retocadas por el rigor de la eficiencia de la economía, son puestas nuevamente en circulación como sana competencia y capacidad de autorrealización. En la configuración actual de la “formación” para el protagonismo de un progreso eficiente, la insensibilidad y la aridez espiritual, recicladas burocráticamente como garantía de profesionalismo del aspirante a funcionario y como principio de racionalidad organizativa de sus funciones, vuelven en círculo como anestesia total de la interioridad reflexiva y del ligamen afectivo. No se proponen ciertamente de este modo, pero es la implacable coherencia de este ejercicio anestésico lo que conduce a ese resultado. La conversión de la neutralidad profesional y la búsqueda de eficiencia en detrimento del alma es una consecuencia ineluctable. Son resultados que la civilización urbana occidental produce ya por su cuenta: para sí misma y para el resto del mundo. Ya no necesita gobernar política y militarmente in loco para imponerlos: basta con predisponer las condiciones mediante la formación científica y técnica de alto perfil, cuyos protocolos se fabrican en la casa, en las universidades y en los centros de investigación más prestigiosos de Occidente. Ahora, más eficazmente y con una apariencia menos invasora, los adeptos a la formación del nuevo capitalismo cultural importan estudiantes “de ultramar” y exportan, en los lugares de origen, técnicos y administradores que ya pertenecen a “otro planeta”. Los jóvenes de los pueblos menos desarrollados terminan, “en no pocos casos”, perdiendo “el sentido de los valores espirituales que a menudo estaban presentes, como un precioso patrimonio, en las civilizaciones que los vieron crecer”.

Es una verdadera “degradación del ideal humano” [15]. En otras palabras, la educación y la política viven, en la civilización de la economía tecnocrática y en la ciudad del individuo-masa, por debajo de las verdaderas posibilidades de resguardar la calidad espiritual –y simplemente humana– de todos los ligámenes. El ideal formativo vinculado con la idealización antropológica del profesionalismo contemporáneo, impuesta por la hegemonía técnico-económica también en el ámbito de las profesiones humanistas y sociales, contamina de hecho todo el horizonte de la formación humana. Ese tipo de formación, ciertamente, implica, sin contrapesos adecuados, la difusión colectiva de un nuevo ethos del sujeto global, basado en la ecuación entre desarrollo de la excelencia científica (racional) y exclusión de la dimensión religiosacomunitaria y de la sensibilidad espiritual-humana de la esfera de una identidad humana (racionalmente) evolucionada. Será preciso tal vez reflexionar en el hecho de que el modelo occidental del hombre de ciencias y del técnico –que interpreta al individuo más racional y por consiguiente lo mejor de lo humano– no es en realidad un principio de mejor contención de las emociones que ponen trampas a la objetividad y el profesionalismo. Es un modelo que simplemente las elimina: las expulsa y las deja proceder, en la esfera supuestamente privada, de manera inculta y salvaje. Entre la neutralidad de la ciencia y el agnosticismo del científico no existe de hecho una correspondencia obvia. La primera es una virtud epistemológico-política y el segundo una enfermedad del ego espiritual. El adiestramiento para la expulsión de la sensibilidad y las emociones humanas adiestra también para la eliminación de los afectos y el sentido humano de los comportamientos: desintegra el orden no utilitario de los valores y los fines, de los símbolos y el sentido, generando desprecio por su presunta irracionalidad. La elevada mediación del artificio instrumental, en la construcción del saber y la experiencia seleccionados por la razón utilitaria, refuerza la conversión de la racionalidad tecnocrática en términos de una nueva versión de la antigua gnosis. La realidad humana y social, el mundo y la vida del espíritu son dignos de consideración en cuanto se resuelvan en las construcciones de la mente racional. Y los mejores vínculos son los virtuales, que tienen como materia y verdad una simulación de imágenes, que puede hacerse y deshacerse en todo momento. La mente sapiente construye dispositivos eficientes mediante modelos deterministas: de su eficiencia proviene toda espera de salvación en cuanto a los males que nos afligen. El resto, se dice –con la característica arrogancia del espíritu maniqueo ante las personas sensibles– es ilusión.

En la realidad, este rumbo cultural sigue recomendándose ante la conciencia humanista como exaltación de la libertad y único camino de la verdad, precisamente en el momento en que nos obsesiona con el descubrimiento de los determinismos biológicos más improbables y nos entrega irresponsablemente al ethos del relativismo más desenvuelto de los valores. Promete salvación de la vulnerabilidad, entregándonos al goce más destructivo. La contradicción sigue estando todavía muy escondida para las masas. Eso depende del hecho de que el rumbo nihilista del capitalismo antihumanista permanece disimulado por el léxico tradicional del progreso humano, los valores, la racionalidad, la democracia y la libertad.

En esa contradicción de la retórica humanista reside todo el peligro. En esta disimulación de la violencia antihumanista está el alcance del desafío.

Pablo VI visualizó –con lucidez y pasión no comprendidas, que precisamente ahora nos emocionan aún más– el alcance intelectual de la ambigüedad presente en las innegables conquistas de la modernidad occidental. Y comprendió también la necesidad de responder ante el desafío situándose en el terreno concreto de una fuerte provocación del testimonio cristiano, en condiciones de ofrecer evidencias en refutación de los hechos, y no sólo teorías de la energía latente que aspira dentro de lo humano mismo a la demostración de un humanismo posible, no regresivo y por el contrario más coherente y verdadero en relación con las esperas ampliamente compartidas por la colectividad.

El terreno del desafío es precisamente el de la formación. El vínculo entre competencia técnica y sabiduría humanista –con sólidos buenos ejemplos del alto nivel de ambos– se sitúa, activa e inserta decididamente en la masa social globalizada, mediante portadores válidos de su vital sinergia y la belleza de su integración. Es la nueva tarea de los laicos. Es una tarea para nuevos laicos cristianos. El testimonio de la Iglesia –con pasión de inteligencia y caridad inseparables– debe hoy apoyar sin escatimar esfuerzos a profesionales de la mediación técnica capaces de asociar creíblemente la competencia impecable y el desprecio por la insensibilidad a la calidad espiritual del ligamen social, ligamen que siempre está en juego en toda actividad del progreso humano. Los intercambios siempre deben ser también “diálogos de civilización”. Estos diálogos serán fecundos si entregan a los pueblos que disfrutan de los mismos “los medios para elevarse y alcanzar un nivel más alto de vida espiritual; si los técnicos logran convertirse en educadores y si la enseñanza transmitida incluye la señal de una calidad espiritual y moral tan elevada como para garantizar un desarrollo que no sea puramente económico, sino humano”. Es un mensaje que todavía hoy parece ingenuo, nostálgico y políticamente incorrecto.

Concluyo con una reflexión expresada en términos muy personales y con un lenguaje inmediato. Hemos probado todas las alternativas: hemos aceptado el profesionalismo, la división de las competencias, el espíritu del diálogo democrático en todo cuanto se puede pensar, la neutralidad de la ciencia, la técnica e incluso los medios de difusión (¡sic!). Nuestra corrección política y cultural se justificaba en un primer momento ante las promesas de mejores prestaciones, incluso educativas y formativas de lo humano. En la masa-ciudad nada de todo esto llegó. Por el contrario, al parecer ahora estaríamos prácticamente predestinados, al prevalecer en la actualidad la formación de un actor social racional y objetivo, al marchitamiento del órgano mismo del ligamen social, que es el espíritu. ¿No habrá tenido razón, en cambio, el viejo Papa, cuando nos animaba a ignorar las obtusas especializaciones del espíritu para mantener sano el horizonte más amplio de un humanismo integral?

Por último, en cuanto al ligamen de todos los ligámenes sociales, es decir, aquel de carácter ultramilenario entre la comunidad de los humanos y lo divino, ¿no ha llegado tal vez a ser específicamente pertinente –aun con toda la secularización necesaria para la fluidez de la multitud, que es también irremediable multiplicidad– el tema de la relación entre el respeto por el nombre de Dios y la rehabilitación del ligamen social, o sea, el bien más fundamental, precioso y sagrado que tenemos? “Es preciso promover un humanismo integral. ¿Qué significa eso sino el desarrollo de la totalidad del hombre y todos los hombres? Un humanismo cerrado, insensible ante los valores del espíritu y ante Dios, que es su fuente, podría aparentemente tener más posibilidades de triunfar. Sin duda, el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero sin Dios sólo puede en definitiva organizarla contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano (Henri de Lubac, Le drame de l’humanisme athée, Spes, París, 1945, p. 10)”.

En los densos textos del Papa Montini, la milimétrica identificación de los puntos débiles y fuertes por aparecer en el horizonte, y la anticipación puntual de categorías analíticas, que sólo ahora el nuevo pensamiento del ligamen social está enfocando, en cuanto son adecuadas para comprender los términos de la madre de todas las interrogantes, me parecen ser dignas de una atención y una profundización de las cuales todavía somos deudores.

Notas

[1] La declaración es de Sandro Fontana, Director del Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân sobre la Doctrina Social de la Iglesia (www.vanthuanobservatory.org).

[2] Este texto corresponde en lo fundamental a la conferencia pronunciada por el autor al cierre del XI Coloquio Internacional de Estudios del Instituto Paolo VI de Brescia. Cfr. Humanitas 60, Panorama, p. 781

[3] Oa 41.

[4] Oa 26.

[5] Si hoy día se ha podido hablar de un retroceso de las ideologías, esto puede constituir un momento favorable para la apertura a la trascendencia y solidez del cristianismo. Puede ser también un deslizamiento más acentuado hacia un nuevo positivismo: la técnica universalizada como forma dominante del dinamismo humano, como modo invasor de existir, como lenguaje mismo, sin que la cuestión de su sentido se plantee realmente. (Octogesima adveniens, n. 29; cfr. 31-35, marxismo y liberalismo). En el reduccionismo antropológico de las llamadas .ciencias humanas., cfr. Oa, nn 38-40.

[6] Oa, 37.

[7] Oa, 37.

[8] Oa, 10.

[9] “Es necesario situar los problemas sociales planteados por la economía moderna condiciones humanas de la producción, equidad en el comercio y en la distribución de las riquezas, significación e importancia de las crecientes necesidades del consumo, participación en las responsabilidades dentro de un contexto más amplio de civilización nueva”, Oa, 7.

[10] Sin cambiar el fundamento por otro “La Iglesia lo ha vuelto a afirmar solemnemente en el último Concilio: La persona humana es y debe ser el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones, Oa, 14.

[11] Oa, 10.

[12] Evangelii Nuntiandi, 18.

[13] Ibid., 19.

[14] PP, 20 (incluso para las citas siguientes).

[15] PP, 41.

No hay comentarios:

Publicar un comentario